Hay quienes dicen que el jazz nació en Nueva Orleans y punto. Pero tod@s sabemos que esa historia tiene más ramificaciones que un solo de Coltrane. Porque cuando el swing cruzó el Golfo de México, se encontró con tumbadoras, maracas y guitarras criollas que no sabían de partituras, pero sí de sabor. Y ahí empezó el verdadero mambo del jazz: cuando dejó de ser “americano” y se volvió nuestro, con acento latino, alma caribeña y espíritu mestizo.

Este artículo no pretende darte una clase de historia, sino llevarte por ese viaje musical donde el jazz aprendió a bailar descalzo sobre arena caliente. Vamos a repasar cómo nació, cómo se mezcló con nuestras raíces africanas y criollas, y cómo terminó influyendo en todo, desde el son cubano hasta la bossa nova. Porque entender la historia del jazz en América Latina es entender también cómo aprendimos a improvisar — en la música y en la vida.

Quizás también te interese leer:

– Juan Luis Guerra y la internacionalización del merengue

– Impacto de Bad Bunny en la industria musical latina

– Las Mejores Canciones Disco de los 90: Hits que Marcaron una Década

Los orígenes: del Mississippi al Caribe

La historia del jazz en América Latina no empieza en un aula de conservatorio, sino en los muelles del Mississippi, donde los barcos cargaban algodón, ron y un buen puñado de sueños. En esos vapores, el ritmo viajaba sin pasaporte: subía y bajaba del Delta con trompetas desafinadas y cornetas hechas polvo. El jazz nació de la mezcla: del blues que lloraba penas en inglés y de los tambores que contaban historias en lenguas africanas. Era música callejera, sucia y brillante, improvisada como la vida misma.

A principios del siglo XX, Nueva Orleans era un laboratorio sonoro. Entre procesiones, funerales y fiestas clandestinas, los músicos afroamericanos mezclaban blues, ragtime y gospel sin sospechar que estaban inventando un idioma universal. Louis Armstrong, Jelly Roll Morton o King Oliver no solo tocaban, predicaban. Cada nota era un grito de libertad, y el público lo entendía aunque no hablara el mismo idioma. Pero la magia no se quedó ahí: el jazz era demasiado inquieto para quedarse en casa, y pronto empezó a mirar hacia el sur.

Aquí arranca la verdadera historia del jazz en América Latina. En los años 20 y 30, los barcos que salían de Nueva Orleans hacia La Habana o Veracruz no solo transportaban mercancías: llevaban discos, partituras y músicos curiosos. En los puertos, los ritmos del Caribe —el son cubano, la rumba, el danzón— se cruzaban con aquel swing contagioso. Fue amor a primera vista, o más bien a primer compás. De esa mezcla nacieron los primeros experimentos de lo que después conoceríamos como jazz afrocubano, una fusión tan natural que parecía inevitable.

Nada de esto habría ocurrido sin la raíz africana que compartían ambos mundos. Tanto en el sur de Estados Unidos como en el Caribe y América del Sur, los descendientes de esclavos mantuvieron viva la polirritmia, el llamado y respuesta, el tambor como centro espiritual. Esa base común fue el puente invisible que unió el swing con la clave, el blues con el son, la improvisación con la cadencia. Por eso, cuando se habla de la historia del jazz en América Latina, no se trata solo de geografía, sino de herencia: la misma alma africana expresándose con distintos acentos.

La fusión de ritmos: cuando el jazz aprendió a hablar español y portugués

Si la historia del jazz en América Latina fuera una película, este sería el momento en que el protagonista —el jazz— deja de ser el tipo serio del traje y corbata de Nueva Orleans, se desabrocha un par de botones, y empieza a moverse con soltura en las pistas de La Habana, Río o Buenos Aires. Porque aquí es donde el swing se encuentra con la clave, el blues con el son y las síncopas con el calor tropical. Y como buen músico viajero, el jazz no impuso su idioma: lo aprendió.

Cuba y el nacimiento del jazz afrocubano

Pongámonos en contexto: sin Cuba, la historia del jazz en América Latina sería como una banda sin batería —le faltaría el pulso. En los años 40, el percusionista Chano Pozo conoció a Dizzy Gillespie en Nueva York, y esa alianza fue pura dinamita. Chano llevó los tambores batá, la clave y el sabor afrocubano al bebop estadounidense. De ese encuentro nació el jazz afrocubano, con piezas como Manteca que cambiaron la historia.

Mientras tanto, en La Habana, orquestas como las de Machito o Mario Bauzá estaban fusionando big band con ritmos caribeños. El resultado: un sonido que no solo hacía mover los pies, sino también la historia. Aquello no era “una moda tropical”, era el punto de partida para que el jazz encontrara su voz latina. Desde entonces, la percusión dejó de ser acompañamiento y se convirtió en protagonista: congas, bongós y timbales se metieron de lleno en la improvisación.

Brasil y la revolución de la bossa nova

Si Cuba puso el ritmo, Brasil aportó el swing tranquilo, el que se toca con los dedos y no con el codo. La bossa nova irrumpió en los años 50 con figuras como João Gilberto, Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, que mezclaron la armonía sofisticada del jazz con la suavidad de la samba. En plena Guerra Fría, Brasil exportaba al mundo un sonido elegante, introspectivo y profundamente melancólico.

El encuentro entre músicos brasileños y norteamericanos —como el de Stan Getz y Jobim en Getz / Gilberto (1964)— fue una de las cumbres en la historia del jazz en América Latina. A diferencia del estruendo afrocubano, la bossa era un susurro. Pero qué susurro: cambió la manera en que se entendía la improvisación melódica. Desde entonces, el jazz aprendió a decir “saudade” sin perder el compás.

México, Argentina y otros escenarios

La historia del jazz en América Latina no se detiene en el Caribe ni en Río. En México, el jazz se cruzó con el bolero, el danzón y el son jarocho, dando lugar a un sonido híbrido que encontró su espacio en los clubes del DF. Artistas como Tino Contreras exploraron esa fusión antes de que fuera tendencia.

Mientras tanto, en Argentina, el jazz se enredó con el tango —porque si algo caracteriza a los argentinos, es su necesidad de reinterpretar todo con un bandoneón de por medio—. Músicos como Lalo Schifrin llevaron esa mezcla al cine y a las grandes orquestas internacionales. En Chile, Perú y Colombia, el jazz se tiñó de folclore andino, de cumbia o de bambuco, demostrando que no hay una sola forma de ser latinoamericano… ni de hacer jazz.

Años dorados y expansión por el continente

La historia del jazz en América Latina tiene su propio “período dorado”, esa etapa en la que los músicos pasaron de tocar en bares llenos de humo a llenar teatros, festivales y discos de vinilo con portadas imposibles. Fue el momento en que el género dejó de ser una curiosidad exótica y se convirtió en un movimiento continental. Los años 50, 60 y 70 fueron pura efervescencia: mientras el rock levantaba estadios, el jazz latino se colaba por las rendijas con elegancia, ritmo y un sentido de libertad que aún hoy se siente fresco.

Al principio, el jazz en América Latina se cocinaba en la trastienda: pequeños clubes de La Habana, Ciudad de México, Buenos Aires o São Paulo donde el humo del cigarro se mezclaba con la improvisación. Allí se formaban leyendas y se gestaba buena parte de la historia del jazz en América Latina. Eran lugares donde el público no iba solo a escuchar, sino a participar, con palmas, gritos y algún que otro vaso que caía al ritmo del contrabajo.

Con el paso de los años, aquella música de clubes empezó a salir a la luz del día. Aparecieron festivales que le dieron al jazz latino un escenario propio: el Festival de Jazz de La Habana, el de Buenos Aires, o el de São Paulo se convirtieron en puntos de encuentro entre generaciones. Ya no se trataba solo de tocar standards americanos con sabor local, sino de crear un lenguaje común que cruzara fronteras sin pedir permiso.

El auge en los años 60 y 70

Si hubiera que ponerle banda sonora a la historia del jazz en América Latina en los 60 y 70, sonaría a una mezcla de bongós, Fender Rhodes y chaquetas de pana. Fue la época de Paquito D’Rivera, Chucho Valdés, Airto Moreira y Hermeto Pascoal, músicos que llevaron la fusión al siguiente nivel. Mientras en Estados Unidos el jazz se electrificaba con Miles Davis y Weather Report, en América Latina se hacía lo propio, pero con sabor: jazz mezclado con samba, con rumba, con folclore andino, con lo que hubiera a mano.

El movimiento fue tan grande que empezaron a surgir escuelas, orquestas y proyectos colectivos dedicados al jazz latino. La profesionalización llegó sin perder el alma callejera: muchos de esos músicos venían del conservatorio, sí, pero sabían que la improvisación seguía mandando. Fue una época de valentía sonora, de grabaciones memorables y de una creatividad que no necesitaba pasaporte.

Puentes con Estados Unidos y Europa

La historia del jazz en América Latina también se escribió en los puentes que cruzaron los músicos hacia el norte y el viejo continente. Nueva York fue el epicentro del intercambio: allí coincidían cubanos, puertorriqueños, brasileños y norteamericanos, compartiendo escenario y vida nocturna. De esas conexiones salieron discos emblemáticos y colaboraciones históricas que consolidaron al jazz latino como un género con nombre propio.

Europa tampoco se quedó atrás: festivales en Montreux o San Sebastián abrieron sus puertas a esta nueva oleada de sonidos tropicales con espíritu jazzístico. El mundo empezó a entender que el jazz ya no era solo “americano”, sino un idioma global que sonaba distinto según el acento del intérprete.

Al final, esta etapa marcó el gran salto: el jazz latino dejó de ser “una curiosidad del sur” para convertirse en una voz reconocida en la escena internacional. Fue el momento en que la historia del jazz en América Latina se consolidó como una historia de resistencia, creatividad y puro groove.

Influencias clave y herencia cultural

Si algo deja claro la historia del jazz en América Latina, es que no se trata solo de fechas y nombres: es una conversación infinita entre culturas, instrumentos y acentos. Es como una jam session colectiva que empezó hace un siglo y todavía no termina. Cada país, cada barrio y cada músico ha ido dejando su huella, creando un sonido que no puede explicarse con teoría musical, sino con memoria, corazón y, claro, un poquito de swing.

Instrumentos y estilos distintivos

Los instrumentos cuentan su propia versión de la historia del jazz en América Latina. El piano se volvió percusivo gracias a manos cubanas como las de Bebo y Chucho Valdés, que lo usaban como si escondiera una batería dentro. La percusión —timbales, congas, bongós, güiros— dejó de ser el decorado y pasó al centro del escenario. El bajo eléctrico, cuando llegó, fue adoptado con alegría: en manos de los brasileños sonaba a playa; en manos de los argentinos, a tango psicodélico.

Los estilos también tienen su firma. El jazz afrocubano marcó el compás, la bossa nova le dio elegancia, el samba-jazz y el latin fusion rompieron las fronteras de los géneros, y más tarde, el jazz andino o el jazz amazónico incorporaron instrumentos tradicionales —quenas, charangos, cajones— que ampliaron aún más el paisaje sonoro. Lo fascinante es que cada nueva capa no reemplazó a la anterior: simplemente se sumó al conjunto, como en una buena improvisación donde todos encuentran su espacio.

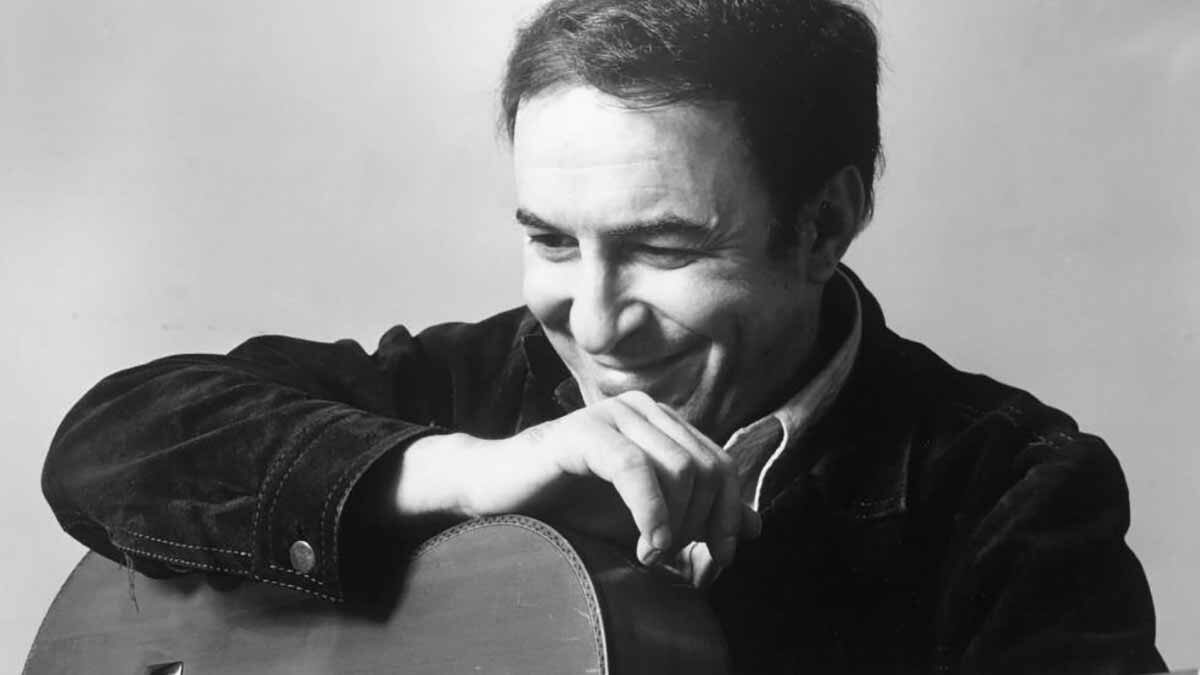

Artistas que marcaron época

La historia del jazz en América Latina no sería la misma sin esos músicos que hicieron de la fusión un arte de resistencia y estilo. Chucho Valdés, Paquito D’Rivera y Arturo Sandoval llevaron el jazz cubano a los escenarios del mundo sin perder ni una gota de sabor. En Brasil, Hermeto Pascoal, con su locura genial, demostró que todo puede ser instrumento: desde una tetera hasta una flauta hecha con una manguera. Airto Moreira y Flora Purim cruzaron el Atlántico para mostrar que el jazz brasileño podía convivir con el funk y la psicodelia sin despeinarse.

Más al sur, Lalo Schifrin se ganó un lugar en Hollywood sin dejar de sonar a Buenos Aires; su tema de Misión: Imposible es jazz latino disfrazado de espionaje. Y detrás de todos ellos, cientos de músicos menos mediáticos sostuvieron la escena local, abriendo clubes, grabando de forma independiente y enseñando a las nuevas generaciones que el jazz latino no es solo música: es una forma de mirar el mundo con groove.

Llegados a este punto, la historia del jazz en América Latina ya no puede verse como un simple capítulo paralelo al jazz estadounidense. Es una historia propia, con raíces compartidas y un tronco que creció a su manera. Aquí, el jazz se volvió una forma de identidad: una mezcla de orgullo y desobediencia. Los músicos latinos tomaron un lenguaje nacido del dolor y la libertad afroamericana y lo adaptaron a sus propias realidades: a la dictadura, a la migración, a la vida en la calle, al carnaval.

Hoy, el jazz latino suena en conservatorios y festivales, pero sigue teniendo ese espíritu de esquina y ensayo nocturno. Es música que improvisa porque la vida aquí se improvisa. Y tal vez esa sea su mayor herencia cultural: haber demostrado que el jazz no necesita pasaporte, solo alma. Porque si algo enseña la historia del jazz en América Latina, es que el ritmo no entiende de fronteras, pero sí de raíces.

Preguntas frecuentes

¿Qué país es la cuna del jazz latino?

Aunque el jazz nació en Estados Unidos, la cuna del jazz latino está en Cuba, gracias a pioneros como Chano Pozo, Machito y Mario Bauzá, quienes fusionaron los ritmos afrocubanos con el bebop norteamericano.

¿Cuál fue el primer estilo de jazz latinoamericano?

El primer estilo reconocido fue el jazz afrocubano, surgido en los años 40. Mezclaba percusiones cubanas con armonías e improvisaciones del jazz. Más tarde, llegaron la bossa nova en Brasil y el samba-jazz, que ampliaron la paleta sonora del género.

¿Qué diferencia hay entre jazz latino y jazz tradicional?

El jazz tradicional se basa en el swing y la improvisación armónica; el jazz latino introduce ritmos sincopados, percusión afrocaribeña y una sensibilidad melódica más cálida. Es, en esencia, el mismo lenguaje, pero con acento latinoamericano.

¿Qué instrumentos caracterizan al jazz latinoamericano?

Predominan los tambores afrocubanos, las congas, los bongós, los timbales, el cajón peruano, el piano percusivo y, en Brasil, la guitarra acústica y el pandeiro. Estos instrumentos definen el color rítmico de la historia del jazz en América Latina.

¿Cuáles son los discos más importantes de la historia del jazz en América Latina?

Algunos de los discos esenciales de la historia del jazz en América Latina son Manteca (Dizzy Gillespie & Chano Pozo), Irazu (Chucho Valdés), Getz/Gilberto (Stan Getz & João Gilberto), Slaves Mass (Hermeto Pascoal) y TropiJazz All Stars (Paquito D’Rivera). Todos marcaron hitos en el desarrollo del género.

Última actualización el 2026-02-19 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados